Die Rede vom Klassengegensatz wirkt antiquiert. Nicht die Wurzel vieler Übel, sondern ihre Eindämmung mithilfe von Reformen dominiert die Tagespolitik. Dass ein Radikalwerden im wörtlichen Sinn, ein Packen der Probleme an ihren Wurzeln, ausbleibt, hat (u.a.) mit der Verschleierung des Klassengegensatzes zu tun. Seit jeher ein beliebtes Mittel fürs ideologische Handwerk: Die Kostümierung des Kapitalisten als fürsorglich-strafender Patriarch, der über die ‚Familie‘, sprich sein Unternehmen, herrscht.

Omnipräsenz

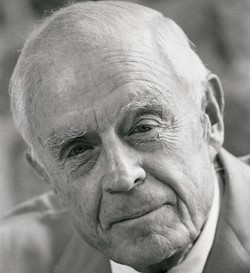

Der pater familias in industria beißt sich mit zu viel Gleichberechtigung, Gewalt- und Herrschaftslosigkeit in der nicht-allegorischen, realen Familie. Er kann folglich im gegenwärtigen Europa nur noch schwer heimisch werden, muss in der Vergangenheit und auf anderen Kontinenten gesucht werden. So macht ein Italiener den Anfang, der Ende der 1950er die Vereinigten Staaten besuchte: Italo Calvino, ein Schriftsteller, wurde seinerzeit eingeladen, sich das Stammwerk von IBM in Westchester, nördlich von New York City, anzusehen. Bereits als er sich dem Gelände nähert, wirkt die Fabrik mit ihren unzähligen Parkplätzen davor wie eine „befestigte, mittelalterliche Stadt“ (Calvino, Italo, Amerikanisches Tagebuch 1959-1960, in: ders., Eremit in Paris. Autobiographische Blätter, Frankfurt am Main 2013, S. 64). Nachdem er von den Mitarbeitern, die ihn empfangen, unmittelbar nach der Begrüßung darüber aufgeklärt wird, dass es keine Gewerkschaft gebe und er fragt, warum dies so sei, erhält er lapidar die Antwort, es werde keine benötigt. Wer sich stattdessen um die Nöte der Mitarbeiter kümmert, wird während der Werksbesichtigung sehr schnell deutlich. In jedem Zimmer hängt das Bild des Firmenchefs Thomas J. Watson Jr. (1914-1993), der während der Arbeit omnipräsent über seine Mitarbeiter wacht.

Dessen Vater und Vorgänger, Thomas J. Watson, hatte eine auf unbedingte Loyalität ausgerichtete Firmenatmosphäre installiert. Alljährlich wird zum Geburtstag des Chefs ein Fest veranstaltet, zu dem alle Mitarbeiter eingeladen werden. Die Firma offenbart sich dabei als Rundumversorger, der alle etwaigen Unannehmlichkeiten aus dem Weg räumt. In einem Brief an die Angestellten wird diesen erklärt, dass sie, „wenn sie keine Fahrgelegenheit hätten, um zum Fest zu kommen, mitsamt ihren Gattinnen zu der und der Stunde von einem Firmenwagen abgeholt würden, und wenn die Gattin kein Abendkleid habe, würde die Direktorin ihr eins leihen, und auch der Babysitterdienst sei für den Abend gesichert, und an Tisch Nummer soundsoviel seien die und die Plätze für sie reserviert, um wenn Mr. Watson hereinkomme, sollten alle aufstehen und das folgende Liedchen nach der bekannten Melodie trallala singen usw., und dann folgten die Verse eines kleinen Gedichts zu Ehren von Mr. Watson“ (ebd., S. 64). Die Firma, verkörpert durch ihren Leiter, tritt an die Stelle des Vaters, der auch jenseits der Arbeit Hilfestellungen gibt. Auch für die alltäglichen Probleme sollen sich die Mitarbeiter nicht an Menschen wenden müssen, die außerhalb der befestigten Stadt stehen. Sie sollen sich der Illusion hingeben mit dem Kapitalisten, der über ihr Schicksal gebietet, in familiärer Eintracht verschmolzen zu sein. Lohnen muss man der Vaterfigur ihre Großzügigkeit lediglich mit Folgsamkeit sowie gemeinschaftsstiftendem Gesang zum Geburtstag. Diese Konzeption eines Unternehmens ist deshalb besonders perfide, weil sie tief im Menschen das Bedürfnis nach Gemeinschaft klingen lässt – und zwar in einem Bereich, in dem tatsächlich die Kälte der Zahlen regiert: Der Angestellte verkauft seine Arbeitskraft, der Unternehmer ist daran interessiert, diese so günstig wie möglich zu erwerben.

Gewiss, es gibt viele Unterschiede, doch in der hier besprochenen Hinsicht ist die Verwandtschaft unverkennbar: Calvinos Erlebnisse bei IBM weisen Parallelen zu diktatorischen Regimes auf, die sich zur Kaschierung ihrer Gewalt ebenfalls des Konzepts der patriarchalischen Familie bedienen – der Herrscher wacht als Vater über seine unzähligen Kinder. So schwärmt etwa eine Nordkoreanerin von einem Besuch ihres mittlerweile verstorbenen Staatsoberhauptes Kim Jong-il in ihrem Heim: „An dem Tag, als der geliebte General unser Haus betrat, fühlte ich mich, als ob ich meinen leiblichen Vater getroffen hätte, der seine verheiratete Tochter zu Hause besuchte“ (Butta, Carmen, auslandsjournal die doku: Nordkorea, (07.05.2014), 17:18-17:27). Das Porträt des geliebten Führers ist obligatorisch – wie einst schon bei „Väterchen Stalin“. Derweil erinnert die Bilderflut in den Büros von IBM im Kontext des gesamten Bandes von Calvinos „autobiographischen Blättern“ unweigerlich an den Text „Die Porträts des Duce“. Calvino beschreibt darin, wie er seit frühester Kindheit der Omnipräsenz von Bildern Mussolinis ausgesetzt war und wie sich deren Motive über die Jahre wandelten. Da er nun mit der Allgegenwart von Thomas J. Watson Jr. konfrontiert war, wird es ihn nicht überrascht haben, als Mitarbeiter bei der Skizzierung der Unternehmensstruktur die Linie zu ihrem Chef verlängerten, auf ihn zeigten und dabei „God“ sagten.

Strafe

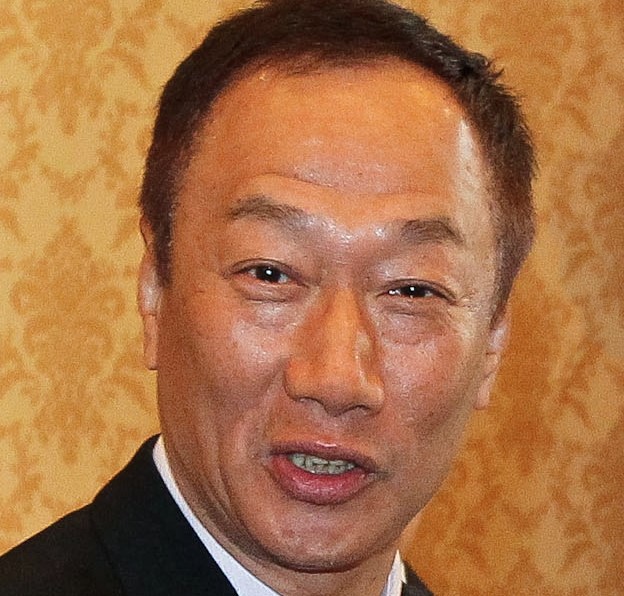

Die Ähnlichkeit des ‚Familienunternehmens‘ zur Tyrannei kann noch weiter getrieben werden – überall dort, wo der staatliche Schutz der Arbeiter kaum oder gar nicht vorhanden ist. Dann überdreht der Personenkult, die Zucht kann sich kaum mehr als Fürsorge maskieren, die strenge Hand des ‚Vaters‘ wird zur unverhältnismäßig-strafenden. So ist es etwa im Fall von Terry Gou, Gründer der Firma Hon Hai Precision, die bekannter unter dem Namen Foxconn ist. Das Unternehmen fertigt Produkte für nahezu alle großen Elektronikkonzerne der Welt – Hewlett-Packard, Microsoft, Apple, IBM usw. Nachdem in den 1980er Jahren in Gous Heimat Taiwan Forderungen nach einer strengeren Regulierung der Wirtschaft und mehr Mitspracherecht für Arbeitnehmer laut wurden, verlegte dieser die Produktion nach Festland-China. Dort existiert lediglich eine Art Einheitsgewerkschaft (All-Chinesischer Gewerkschaftsbund), die allerdings nicht unabhängig agiert und de facto ein Rattenschwanz der kommunistischen Partei ist. Gou konnte und kann hier innerhalb seines Reiches schalten wie es ihm beliebt; er kann sich eines reichhaltigen Rollenrepertoires bedienen – von der umsorgenden Vaterfigur bis zum ungerechten Familientyrannen.

Zu ersterer gehört das gelegentliche Ausrichten von Festen, gegen die die Geburtstagsfeiern eines Thomas J. Watson Jr. recht bescheiden anmuten. Aufwendige Vorführungen mit Akrobaten, Schauspiel und einem Feuerwerk gipfeln im – scheinbar obligatorischen – gemeinschaftlichen Gesang. Dieser verkündet den Arbeitern die frohe Botschaft, dass man unter gegenseitiger Achtung gemeinschaftlich an einer prächtigen Zukunft arbeiten wird. Wie tief dieses Versprechen auf zukünftigen Wohlstand in das Bewusstsein der Angestellten gesickert ist, wird deutlich, wenn diese nach der Motivation für ihre Arbeit gefragt werden: Sie möchten so schnell wie es geht, so viel Geld verdienen wie nur irgend möglich, um sich irgendwann vielleicht auch einmal die Produkte leisten zu können, die sie selber produzieren.

Die unrealistischen Wünsche der Arbeiter gedeihen erstaunlicherweise in einer Umgebung, die mit der Konzeption des Unternehmens als isolierte Stadt ernst macht – Hoffnung ist auch dort, wo vollkommene Abhängigkeit signalisiert wird. Zwei Journalisten des amerikanischen Magazins Bloomberg Businessweek beschreiben ihre Eindrücke vom Hauptwerk im südchinesischen Shenzhen, in dem sie mit Gou zu einem Interview verabredet waren, folgendermaßen: „The interview took place in Longhua [ein Stadtteil Shenzhens], the entrance to which looks like a border crossing, with seven toll-booth-like lanes and uniformed guards. Although drab and utilitarian, the campus is a fully functioning city, with fast-food joints, ATMs, Olympic-size swimming pools, huge LED screens (…) and a bookstore (…). Prominent on display are biographies of Gou, one of which collects his many aphorisms, including “work itself is a type of joy”, “a harsh environment is a good thing”, “hungry people have especially clear minds” and “an army of one thousand is easy to get, one general is tough to find’” (Balfour, Frederik/Culpan, Tim, The Man who makes your iPhone, in: Bloomberg Businessweek, 09.09.2010).

Von Gou als praktisch und komfortabel gepriesen, existiert die Stadt in der Stadt (ähnlich wie bei IBM oder gegenwärtig bei Firmen wie Google und Facebook) vor allem zum Zweck der Isolation und Kontrolle der Arbeiter. Ihr gesamtes Leben soll sich innerhalb der Mauern von Foxconn abspielen; sie sollen sich nicht zuerst als Bürger, als Väter und Mütter oder, schlimmer noch, als Angehörige der Arbeiterklasse verstehen, die nach Assoziation mit Angestellten anderer Firmen streben, sondern einzig und allein als Mitarbeiter von Foxconn – es soll kein Gespenst umgehen, zu keiner Zeit, nirgends.

Durch die zitierten Aphorismen schimmert jene zweite Rolle bereits hindurch, die Gou innerhalb seiner Stadt zur Verfügung steht. Bei Foxconn dominieren Eintönigkeit und Praktikabilität („drab and utilitarian“). Es steht zwar ein Schwimmbecken zur Verfügung, doch stellt sich die Frage, wie viel Zeit und Lust nach einer 12-Stunden-Schicht noch zum Vergnügen bleibt. Kakerlaken in den Gemeinschaftsschlafräumen, ein autoritär auftretendes mittleres und unteres Management, nicht funktionierende Sanitäreinrichtungen sowie verschleierte Kinderarbeit trüben ebenso das Bild. Wie sehr Terry Gou zwischen seinen beiden Rollen als gutmütiger Vater und strafender Tyrann pendelt, wird an zwei Äußerungen deutlich. Auf der einen Seite beteuert er selbstlos, dass er nicht für die Mehrung seines privaten Vermögens arbeite, sondern allein für seine Mitarbeiter und für die Gesellschaft. Auf der anderen Seite jedoch beschreibt er bei einem Besuch im Zoo von Taipeh, zu dem er auch einige seiner Arbeitnehmer eingeladen hatte, dass er sich zuweilen fühle wie ein Zoodirektor und es ihm Kopfschmerzen bereite, sich um eine Million Tiere kümmern zu müssen. Dass seine Art der Führung auch Bestrafungen einschließt, wird durch Berichte von Mitarbeitern deutlich: So reagierte Gou auf eine unbefriedigende Antwort einer Führungskraft, die Gründe für das schwächelnde Mobiltelefongeschäft vorbringen sollte, indem er den Mann wie einen Pennäler in die Ecke kommandierte und zu zehn minütigem, schweigenden Stehen zwang. Mitarbeiter in der Produktion, die einen Fehler begehen, müssen – ganz in der Tradition der Kulturrevolution – eine Selbstkritik schreiben, die mitsamt einem Bild des Delinquenten in der Fabrik aufgehängt wird. Auf Grund des öffentlichen Prangers verliert der Betroffene das Gesicht vor seinen Kollegen – in China eine der größten Demütigungen überhaupt.

Entrückung

Die bisher genannten Eigenschaften der Vaterfiguren an der Unternehmensspitze, ihre scheinbar allgegenwärtige Fürsorge und ihre Rigorosität, können in ein bemerkenswertes Verhältnis zueinander treten: Obwohl beide vorhanden sind, kann der rücksichtslose Kapitalist vollends hinter dem umsorgenden Patriarchen verschwinden – auch (oder: sogar) in der Wahrnehmung der Angestellten. So war es bei Sam Walton (1918-1992), dem Gründer von Wal-Mart, dessen Ansehen zu Lebzeiten kaum größere Schrammen abbekam, obwohl die Politik des Einzelhandelsriesen – billiger Einkauf großer Mengen von Produkten, die zu Spottpreisen verkauft werden – maßgeblich zum Niedergang der produzierenden Industrie in den USA beitrug, obwohl es dank Wal-Mart zu einer Verödung amerikanischer Innenstädte kam, obwohl in den Konsumhöllen am Autobahnzubringer vor allem das hübsch verpackte Äquivalent zu Abfall und Schrott verkauft wird, obwohl kaum ein Mitarbeiter sich mit einem Job bei Wal-Mart über Wasser halten kann, obwohl jedes kleinste Aufbegehren oder auch nur der Gedanke an eine gewerkschaftliche Organisation mit Entlassung quittiert wird.

Trotz dieser Horrorbilanz nahm das Bild vom Kümmerer Sam Walton kaum Schaden. Hierzu trug unter anderem sein Auftreten bei, dass aller Milliarden zum Trotz äußerst bescheiden gewesen sein soll. Jährlich flog er mit einem Kleinflugzeug, das er selbst steuerte, hunderte Märkte an, ließ sich die Verkaufszahlen zeigen, sprach mit den Angestellten und hielt Ansprachen, die zwischen Klamauk und Pathos seltsam hin- und herschwankten: Der todernsten Einschwörung der Mitarbeiter auf ein Dauergrinsen im Angesicht der Kunden folgte ein Buchstabentänzchen wie im Kindergarten (Sam: „Gebt mir ein W!“ Die Mitarbeiter: „W!“ Sam: „Gebt mir ein A!“ usw.). Anders als bei Gou und Watson sollte hier offensichtlich nicht Gesang, sondern kollektives Hüftenkreisen eine Verbundenheit zum Vorgesetzten herstellen. Glaubt man dem amerikanischen Journalisten George Packer, so war Walton hierbei äußerst erfolgreich: „Sam trug immer das Plastikschildchen mit seinem Vornamen, genau wie seine Kassierer. Er bat um Verbesserungsvorschläge, hörte sich Klagen der Mitarbeiter an und versprach, sich zu kümmern. Selbst die Lohnarbeiter fühlten sich von dem freundlichen Herrn besser verstanden als von ihren unmittelbaren Vorgesetzten“ (Packer, George, Die Abwicklung. Eine innere Geschichte des neuen Amerika, 3. Aufl., Frankfurt am Main 2014, S. 126).

So war das „freundliche Raubvogelgesicht unter der blau-weißen Wal-Mart-Kappe“ (ebd., S. 127) als Lenker stets mittendrin, zugleich aber auch entrückt von all den negativen Seiten seines Einzelhandelsimperiums. Packer fängt Waltons Janusköpfigkeit präzise ein: Bei Entscheidungen über die Ausrichtung des Unternehmens, gefällt in seinem kargen Büro in Bentonville, Arkansas, war er der raffende Raubvogel, unter seinen Angestellten schlüpfte er in die Rolle der lustig-freundlichen Vaterfigur. Auf Dauer jedoch war dieser Widerspruch nicht aufrechtzuerhalten: Wenn Verhaltensregeln aufgestellt werden, die Beziehungen zwischen den Angestellten verbieten – was aus der Perspektive des ‚Vaters‘ absolut Sinn macht, denn wer möchte schon inzestuöse Verbindungen in der eigenen Familie haben –, kommt vielen doch eher unverhältnismäßige Bevormundung denn Fürsorge in den Sinn; wenn der Lohn gerade eben zum Überleben reicht, der Druck am Arbeitsplatz unerträglich wird, dann lässt der eine oder andere den Gedanken zu, dass der Fisch durchaus auch vom Kopf stinken könnte. Doch derlei Abtrünnigkeit duldet der pater familias nicht; sie führt zum Ausschluss aus der Familie.

Das Ende der Familie

Sprichwörtlich wird über die leibliche, die ‚echte‘ Familie gesagt, man könne sie sich nicht aussuchen. Für die ‚Unternehmensfamilie‘ gilt gewöhnlich das Gegenteil; im Fall von Wal-Mart behält der Satz allerdings seine Richtigkeit. Da kleinere Geschäfte durch die Kampfpreise der Firma nicht überleben können, bleibt vielen Mitarbeitern gar keine andere Möglichkeit, als sich in das Riesenreich der Waltons einzugliedern. Gleiches gilt für das Heer der Ungelernten, die sich als Grüßaugust an den Eingangspforten der Märkte verdingen. Wer sich dem Totalitarismus nicht aussetzen will, muss beruflich umsatteln oder das Land verlassen – wobei selbst letztgenannter Schritt keine sichere Alternative ist, schließlich hat Wal-Mart in vielen anderen Ländern Niederlassungen.

Neben der Tatsache, einem riesigen Monolithen ausgeliefert zu sein, bereitet die vom Patriarchen eingeforderte Unbedingtheit Bauchschmerzen: Entweder man ist für ihn, ohne Einschränkung, unter Aufgabe eines eigenständigen Daseins (inklusive eines intakten Denkapparats, eines Willens und Überzeugungen), oder man ist gegen ihn. Wenn Sam Walton bei seinen Marktbesichtigungen nach den Angestellten fragte, ging es ihm nicht um deren Wohl und Wehe, sondern um das des Unternehmens. Wal-Mart ist das Paradebeispiel dafür, dass diese beiden Parameter – anders als Vertreter eines strikten Liberalismus gerne behaupten – keinesfalls miteinander korrelieren müssen: Mitarbeitern kann es zu hunderttausenden dreckig gehen und dennoch scheffelt ein skurriler Geizhals aus Oklahoma so viele Milliarden, dass seine Angestellten irgendwann während der Kreuzzüge mit dem Schuften hätten beginnen können und trotzdem nicht einmal annähernd so viel Geld verdient hätten wie ihr Vorgesetzter. Doch wer sich eines solchen Gedankens erdreistet, der hat sich gegen einen der neuzeitlichen Götter gestellt; ihn oder sie trifft der Bannstrahl; von diesem Moment an existiert die Familie nicht mehr.

Altruismus, Freiräume, Rück- und Nachsicht – Eigenschaften, die eine ‚richtige‘ Familie auszeichnen sollten – haben es selbstverständlich nicht bis in die Märkte von Wal-Mart geschafft. Sie waren lediglich Maskerade, um die Angestellten zu täuschen. Das Unternehmen sticht in dieser Hinsicht nicht hervor: Als bei IBM in den 80er und 90er Jahren aufgrund der hartnäckigen Ignoranz gegenüber dem Markt der Personal Computer die Luft immer dünner wurde, mussten unzählige Angestellte ihre Arbeitsplätze räumen. Im ersten Moment überwog bei den Betroffenen die persönliche Enttäuschung – sie fühlten sich von ihrer eigenen Familie verstoßen. Erst nach und nach sickerte bei vielen die Einsicht durch, dass es nicht ratsam gewesen ist, sich dem emotionalen Sog des eigenen Arbeitgebers hinzugeben, nur weil dieser vorgibt, ein Familienersatz zu sein (vgl. Sennett, Richard, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, 2. Aufl., Berlin 2006, S. 159 ff). Dass der Boden der Realität eine noch weitaus härtere Landung bereithalten kann als den Gang zum Arbeitsamt, zeigt das Beispiel Foxconn: In der ‚Familie’ von Terry Gou staute sich in der Vergangenheit bei einigen Mitarbeitern so viel Verzweiflung an, dass der Sprung vom Fabrikdach als letzter Ausweg gewählt wurde.

Das Gerede von der Familie, vom Zusammenhalt und dem Wohlgefühl hat im Kapitalismus zu keinem Zeitpunkt Substanz – weder in Zeiten, in denen ein Unternehmen prosperiert, noch in solchen, in denen es Flauten zu überstehen hat. Für eine abschließende Illustration dieser Tatsache soll ein Gespräch zwischen dem Filmproduzenten Marc Bauder und dem ehemaligen Investmentbanker Rainer Voss herhalten: „Bauder: „Also es wird [in den Banken] eine Familie geschaffen, die dich einnimmt und reinzieht und die Art und Weise, wie du aber hinten aus der Familie ausgeschieden wirst, passt gar nicht dazu, zu diesem Familiengedanken, was ja am Anfang irgendwie als Spiegel oder als Option dargestellt wird?“ Voss: „Ja, das ist richtig.“ Bauder: „Das heißt die Familie hat ja nie existiert.“ Voss: „Nö!“ Bauder: „Du hast Zeit deines Lebens an eine Familie geglaubt, die dich am Schluss durch die Hintertür ‘rauschmeißt“ (Bauder, Marc, Master of the Universe, Deutschland/Österreich 2013, 1:15:25-1:15:51).